Frederic hoch

articles de presse

ARTICLES

ANTIQUITES BROCANTE

CollectionNEUR CHINEUR

CAMERA CULTURA

CAMERA CULTURA

CAMERA CULTURA

Frédéric Hoch, Collectionneur de caméras anciennes

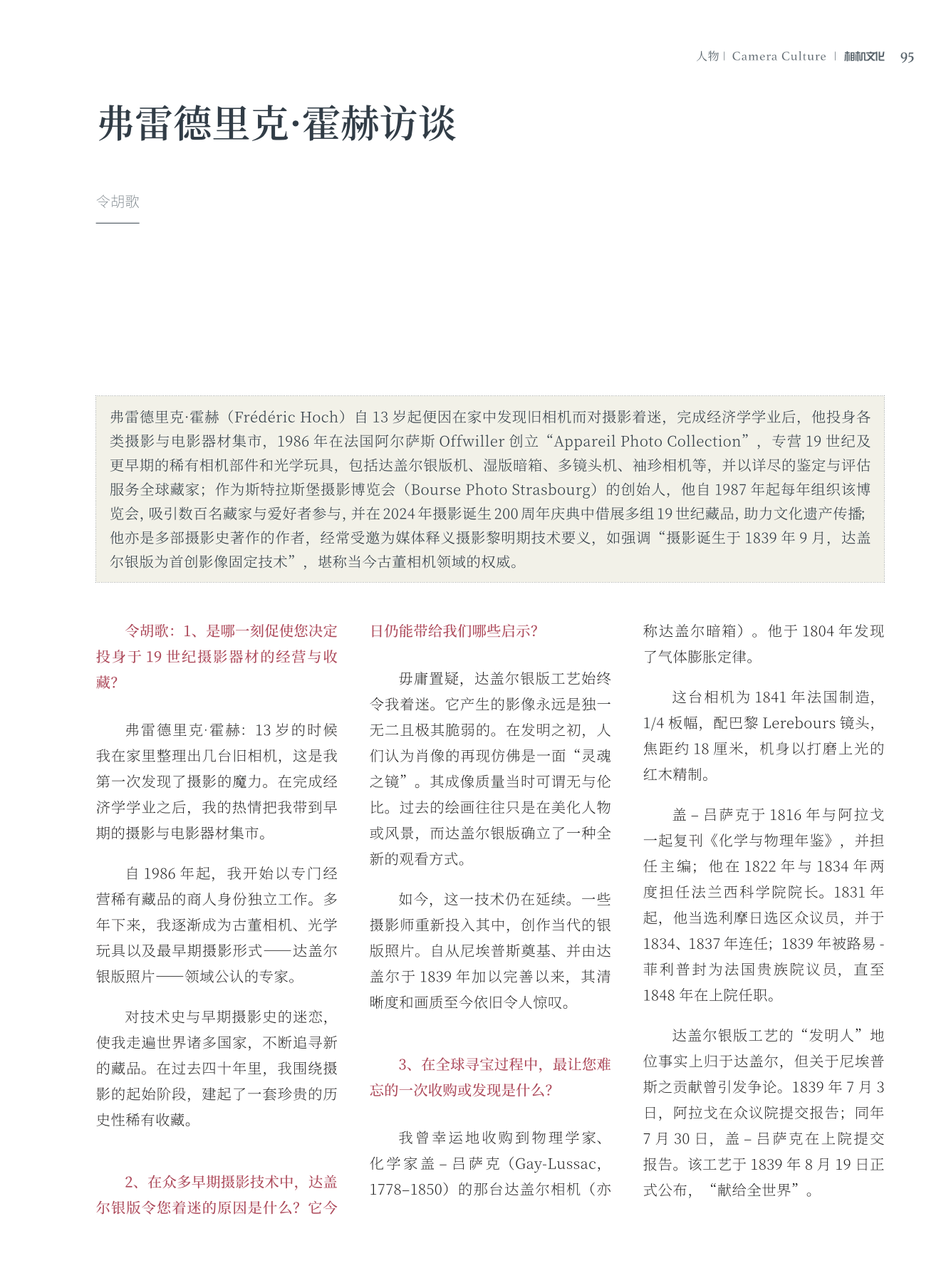

Frédéric Hoch est tombé amoureux de la photographie à 13 ans, lorsqu’il a trouvé de vieux appareils photo chez lui. Après des études d’économie, sa passion l’a mené vers les foires de matériel photographique et cinématographique ancien. En 1986, il fonde à Offwiller (Alsace) « Appareil Photo Collection », spécialisé dans les appareils rares du XIXe siècle et antérieurs : daguerréotypes, chambres humides, appareils multi-objectifs, miniatures, etc. Il est reconnu pour ses authentifications détaillées et sert une clientèle mondiale. Fondateur de la Bourse Photo de Strasbourg (1987), il organise l’événement chaque année et a largement contribué à la célébration du bicentenaire de la naissance de la photographie en 2024, en exposant des collections du XIXe siècle.

En tant qu’auteur et spécialiste sollicité, il met l’accent sur la première technique d’images fixes inventée en 1839, le daguerréotype. Il est considéré comme une référence en la matière.

Interview :

-

Déclic pour la collection : À 13 ans, l’émerveillement face à quelques anciens appareils familiaux. Après des études d’économie, il devient négociant en pièces rares et objets d’optique, se forgeant une expertise internationale sur près de 40 ans.

-

Attirance pour le daguerréotype : Ses images uniques et fragiles fascinent toujours. Dès l’origine, ce procédé était qualifié de « miroir avec mémoire » – une image d’une fidélité et d’une qualité fascinantes, différente de la peinture qui idéalisait, tandis que le daguerréotype instaurait une nouvelle réalité.

-

Plus beau souvenir de collecte : L’acquisition de la chambre daguerrienne de Gay-Lussac (1778-1850), physicien célèbre. Un modèle fait en 1841, avec un objectif Lerebours.

Conseils et réflexions sur la collection :

-

Restauration : Il déconseille le sur-nettoyage ; il faut s’en tenir au dépoussiérage et à de légères réparations pour préserver l’histoire de chaque pièce. Pour des restaurations plus poussées, il est préférable de consulter un expert.

-

Authentification : L’important est la cohérence des éléments (objectif, corps, soufflet…). Un obturateur en bois imparfait n’est pas gênant : l’esthétique et l’authenticité priment.

-

Budget des jeunes collectionneurs : Il n’y a pas de règle, l’essentiel est de se faire plaisir et de choisir selon ses goûts. Même les petits budgets peuvent constituer une collection intéressante.

-

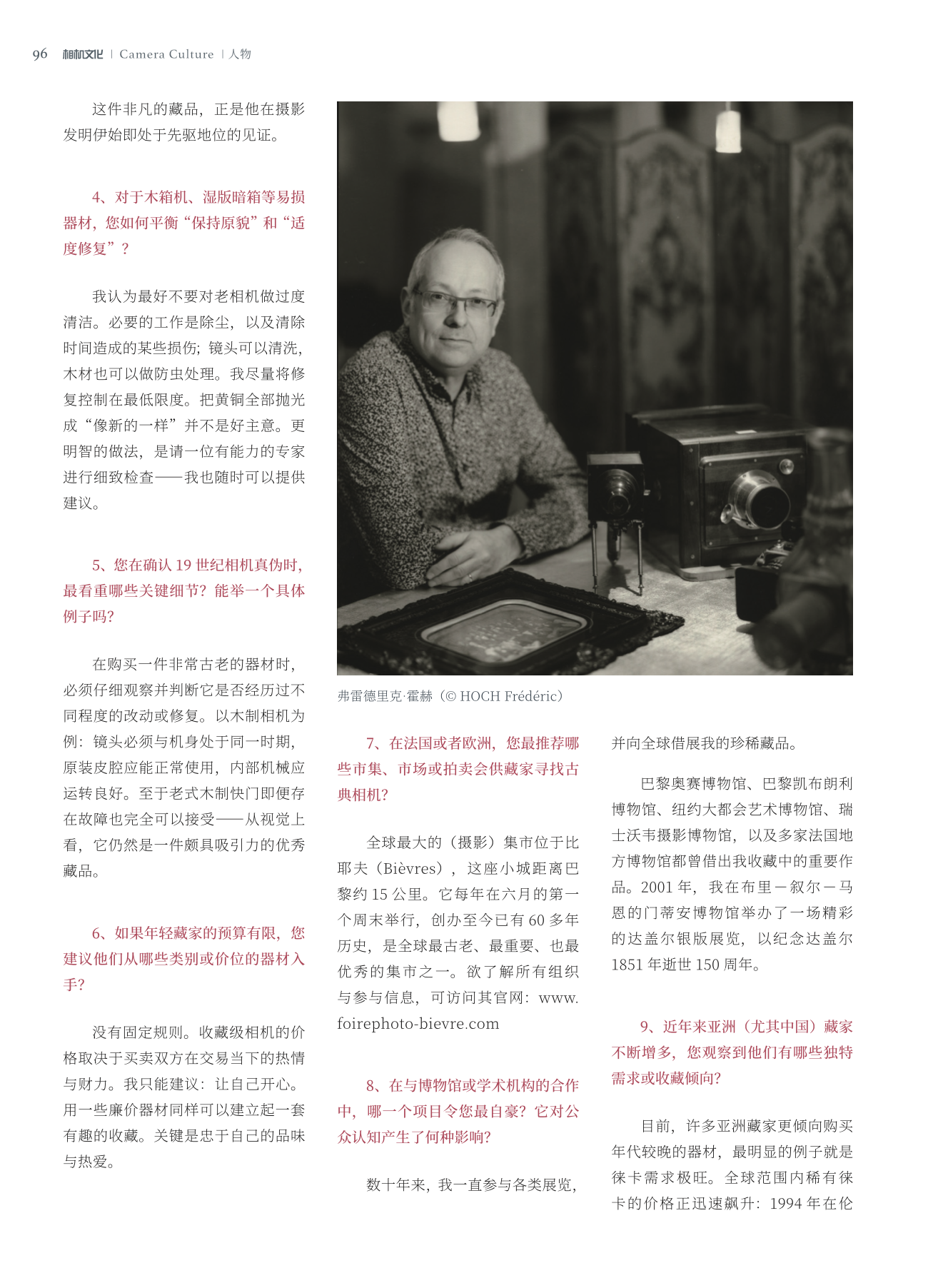

Où chiner : Le marché mondial incontournable est celui de Bièvres (près de Paris), chaque premier week-end de juin.

-

Expositions : Frédéric Hoch prête ses pièces à de grandes institutions (Musée d’Orsay, Quai Branly, Met NY, Musée de Vevey…). Une de ses expositions marquantes fut celle sur Daguerre en 2001, à l’occasion du 150e anniversaire de la mort de l’inventeur.

-

Marché asiatique : Les collectionneurs d’Asie (surtout de Chine) s’intéressent surtout à des modèles plus récents, notamment Leica. Les records actuels de ventes montrent une flambée sur certains appareils récents, alors que les plus anciens restent abordables.

-

Expositions pédagogiques : Il préconise des thèmes variés, comme les inventions antérieures au cinéma Lumière, ou le développement des premiers appareils 35mm, pour éveiller la curiosité.

-

L’avenir du marché : La rareté deviendra le nerf de la guerre, surtout pour les tout premiers modèles dont il n’existe qu’une poignée d’exemplaires.

-

Culture et numérique : L’évolution technique est constante ; l’homme explore sans cesse. La photographie a permis au XIXe siècle de passer de la simple observation à la matérialisation du regard.

-

Citation sur l’invention de la photo : « Le daguerréotype est un miroir doté de mémoire, qui fige le temps. »

-

Conseil clé pour les jeunes : Collectionner d’abord pour son plaisir.

-

2026 : Hoch participera activement aux commémorations du bicentenaire de la photographie en France.

Contact : fhochcollec@wanadoo.fr – www.appareilphotocollection.com

INTERENCHERES.COM

ALADIN

ANTIQUITES BROCANTE

RIBELLI MAGAZINE La RE-EVOLUTION CULTURA

Saint-Germain – Bourse photoLa salle Roger-Boffy transformée en musée photographique –

En trente-trois ans, à force de parcourir les salles des ventes dans le monde entier, il s’est fait un nom dans le milieu. Frédéric Hoch en connaît un rayon sur la cote des vieux appareils photos. Il a déjà écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Certains appareils photos anciens peuvent atteindre des sommes vertigineuses. « Un prototype Leica de 1926 s’est vendu 2 M€ lors d’une vente aux enchères. » Fidèle parmi les fidèles, à la bourse photo organisée chaque lundi de Pâques par le collectif Émulsion, Frédéric Hoch propose un appareil photo stylo datant de 1955. « Mais il en existe également en forme de montre. »

« La photographie existe depuis septembre 1839. Avant, on avait recours à un daguerréotype, un procédé permettant de fixer l’image sur une plaque métallique », explique Frédéric Hoch.

Chambres photographiques du début du XXe siècle

Nombre de visiteurs se sont arrêtés au stand de Laurent Bolognési, où l’ancien photographe reporter expose toute une collection de chambres photographiques, en parfait état, du début du XXe siècle. L’utilisation de ces chambres, c’est un travail à un autre rythme.

« Il faut prendre le temps de la réflexion, de l’imagination, pour construire la photo », explique-t-il. « Tout le matériel présenté ici peut être utilisé. D’ailleurs, toutes ces chambres sont à vendre avec la formation à leur utilisation. Toutes les techniques photographiques sont possibles, même l’ultra grand format », confie Laurent Bolognési.

Les mordus de pellicules, qui ne jurent que par le charme de l’argentique, sont encore nombreux. Lundi, la 15e bourse d’Émulsion, réunissant quatorze vendeurs professionnels et particuliers venus de Strasbourg, Chaumont, Bruxelles, Soissons, Munster, a connu une belle affluence. « Notre bourse a acquis une belle notoriété. Saint-Germain devient un rendez-vous incontournable », explique Michel Bassani, membre du collectif.

Ch.L.

« L’utilisation de ces chambres, c’est un travail à un autre rythme »

Une exposition pour les 200 ans de la photographie

L’exposition, organisée à Quai de la Photo, revient sur le parcours fascinant de la photographie et met en lumière l’œuvre pionnière de Nicéphore Niépce, qui a créé la première image permanente en 1824.

Grâce à des documents historiques, des répliques d’appareils et des explications détaillées, les visiteurs découvrent le processus novateur développé par Niépce pour ses premières images.

L’exposition se décline en plusieurs thèmes répartis sur deux étages au Quai de la Photo :

Nicéphore Niépce : l’homme derrière la première photographie

Né en 1765 à Chalon-sur-Saône, Joseph Nicéphore Niépce est l’inventeur reconnu de la première photographie permanente, réalisée en 1824. Passionné par les sciences depuis son enfance, il a consacré une grande partie de sa vie à perfectionner une technique de fixation d’images. Sa méthode, appelée héliographie, lui a permis de réaliser « Le Point de vue du Gras », première photographie parvenue jusqu’à nous. Niépce, malheureusement, n’a pas vu son œuvre pleinement reconnue avant son décès en 1833.

La Maison Nicéphore Niépce : lieu historique de création

La propriété « du Gras » à Saint-Loup de Varennes, où Niépce a réalisé la première photographie, est aujourd’hui un lieu historique. Labellisée « Maison d’Illustre » en 2013, elle a fait l’objet de recherches et de fouilles depuis 1999, révélant des éléments du cadre de travail de Niépce, comme le plancher et la fameuse fenêtre ayant servi à créer sa première image.

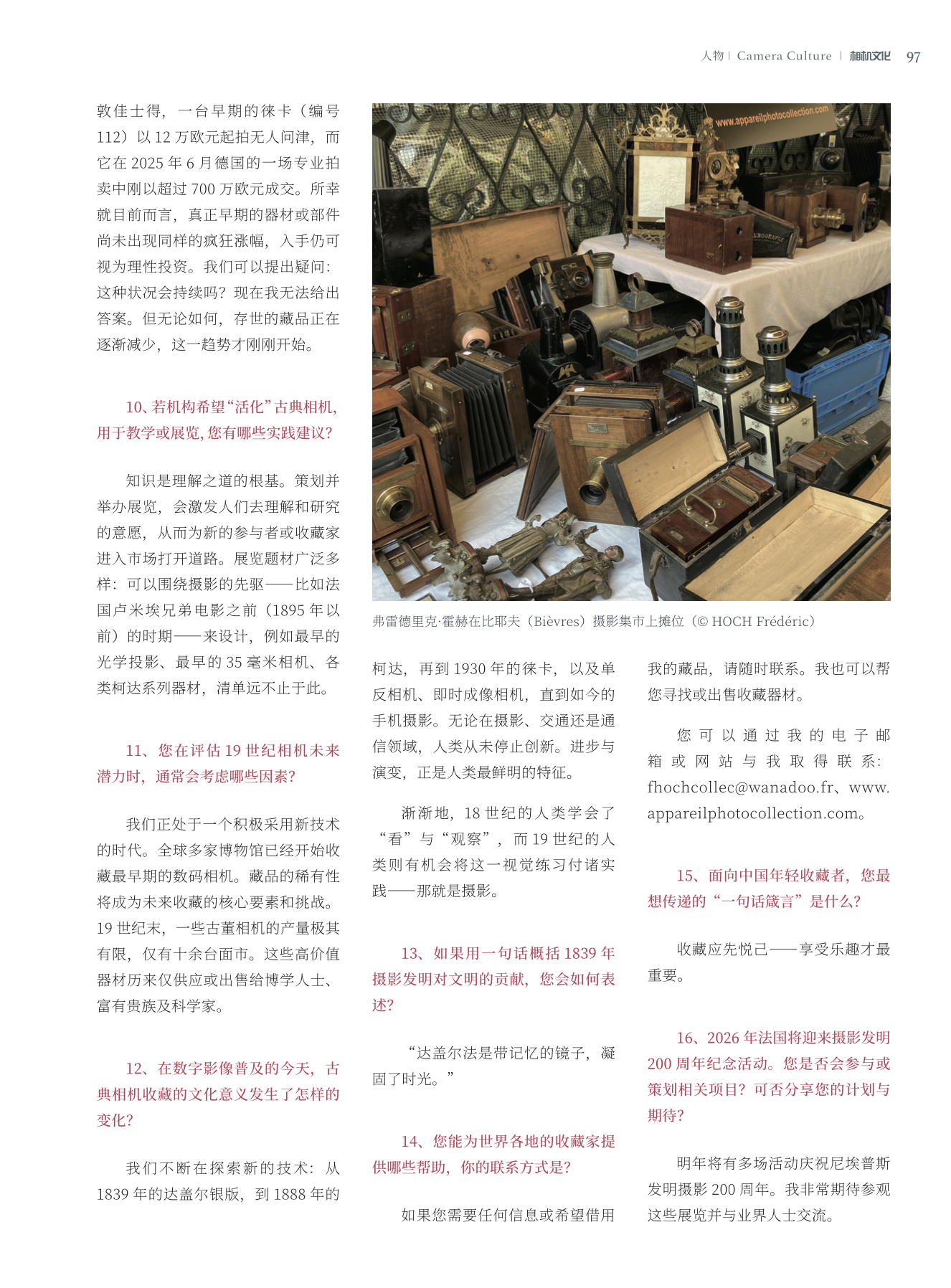

Les procédés photographiques de Niépce reproduits

L’exposition présente également des reconstitutions fidèles des techniques utilisées par Niépce. Réalisées par des experts du CNRS, ces reproductions dévoilent toute l’ingéniosité des procédés du XIXe siècle. En outre, une collection d’appareils anciens, prêtée par le collectionneur Frédéric Hoch, est exposée pour le plaisir des passionnés d’histoire des techniques photographiques.

Un film et un ouvrage pour enrichir l’expérience

Un documentaire consacré à la restauration de la Maison Niépce sera projeté, dévoilant les travaux menés par le CNRS et l’école de photographie Spéos. De plus, les visiteurs pourront consulter un ouvrage regroupant les correspondances de Nicéphore Niépce, offrant une perspective unique sur son parcours et ses découvertes.

Une exploration artistique contemporaine

Un volet de l’exposition intitulé « La Maison de Nicéphore Niépce vue par » propose un hommage visuel à travers les créations de photographes célèbres tels que Janine Niépce, Paolo Roversi et Daido Moriyama. Cette section explore l’influence de Niépce sur la photographie moderne.

L’atelier Petiot-Groffier : un trésor du patrimoine photographique

Parmi les pièces maîtresses de l’exposition se trouve le laboratoire de Joseph Fortuné Petiot-Groffier, le plus ancien atelier photographique intact et parvenu jusqu’à nous, à ce jour. Fermé pendant plus de 150 ans et redécouvert en 2007, cet atelier offre un aperçu unique des premières années de la photographie, avec ses flacons de produits chimiques, ses appareils et ses ouvrages d’époque.

Hace dos siglos, Nicéphore Niépce captó la primera fotografía (Alondra Flores Soto)

El científico francés Nicéphore Niépce estuvo obsesionado por muchos años en una idea: fijar sobre una sustancia las imágenes reflejadas en el fondo de una cámara oscura. El 16 de septiembre de 1824 logró un avance extraordinario al plasmar por primera vez una imagen que tituló Vistas desde la ventana de Les Gras, la cual es considerada la primera fotografía.

En 2024 se cumplieron dos siglos de la invención de la fotografía, la cual revolucionó la forma de percibir y documentar el mundo.

Hoy día se capturan millones de imágenes al día con métodos digitales en una sociedad en la que las imágenes son predominantes en la comunicación y base fundamental para las redes sociales, donde se comparten casi 5 millones al día.

La que fue casa de Niépce en Saint-Loup-de-Varennes, en Francia, organizó la exposición Bicentenario de la invención de la fotografía para celebrar el acontecimiento histórico, la cual recorre el fascinante descubrimiento y los esfuerzos del visionario inventor para capturar la primera imagen permanente hace dos siglos, de acuerdo con este recinto en Borgoña.

El museo-casa es el sitio donde se captó la primera fotografía del mundo por su inventor. Este sitio preserva el taller y el laboratorio fotográfico más antiguos que existen. Desde 1999 se realizan excavaciones para investigar elementos originales en los que trabajó el inventor y descubrir el lugar de la ventana empleada para capturar esa primera imagen.

Las instalaciones de Quai de la Photo, en París, hospedaron la muestra que cerró al público el pasado 20 de diciembre. En los dos pisos del centro dedicado al arte fotográfico, ubicado en la orilla del río Sena, se colocaron documentos de la época, réplicas de cámaras y explicaciones sobre el proceso que llevó a Niépce a ese momento.

En adición, se presentaron reproducciones fieles con el uso de los procesos fotográficos que utilizó. Las reconstrucciones científicas muestran las técnicas del siglo XIX. El coleccionista Frédéric Hoch también prestó algunos equipos antiguos de su colección para deleite de los aficionados a la historia de la tecnología.

Vistas desde la ventana de Les Gras fue capturada en la finca de Niépce; la cámara oscura permitió visualizar el paisaje sobre una placa de peltre cubierta con betún de Judea, una especie de alquitrán natural. Tras horas de exposición a la luz del sol consiguió que quedaran fijos ambos lados de los edificios. Hoy día, esta obra se exhibe en el centro de investigación Harry Ransom, en la Universidad de Texas en Austin.

Niépce llamó a su invento, el primer procedimiento fotográfico, heliografía. Las imágenes se lograban extendiendo betún de Judea sobre una placa de plata y el tiempo de exposición tomaba días. Hasta entonces, las cajas con un agujero que proyectaban la imagen en el fondo se habían utilizado sólo como herramientas para dibujar con precisión y perspectiva.

Tras años de experimentación con distintas sustancias y materiales de soporte, como piedra o vidrio, con muchos fracasos en el camino, en 1824 logró crear la heliografía, que daría paso a la fotografía. El 16 de septiembre de 1824 escribió una carta a su hermano Claude para anunciar que completó sus resultados de la vista desde la habitación.

La imagen de los objetos se representa con una nitidez y fidelidad asombrosa, hasta en los detalles más pequeños y en sus matices más delicados

, relató sobre el efecto que tiene realmente algo de mágico

.

Joseph-Nicéphore Niépce nació en 1765 en Chalon-sur-Saone. Desde su juventud fue un apasionado por las ciencias y llevó a cabo experimentos que dieron lugar a otros inventos, como una versión anterior de la bicicleta y un motor para barcos. Desafortunadamente, no pudo disfrutar de los resultados de su trabajo sobre las imágenes, ya que murió en 1833.

Louis Daguerre aprovechó los avances para difundir este novedoso arte en ciernes en el siglo XIX.